かけだし情報 1300

- gabarehiroba2

- 2022年4月10日

- 読了時間: 4分

畑情報

時間が経つのが早いこの頃です。1日は24時間で変わらなくても、昼の時間が短くなっていることであっという間に夕方になる気がします。今週が終われば、もう12月がすぐそこに来ている状況で、ますます時間の経過が早くなるのは間違いありません。

コロナの感染拡大は今は落ちつきを見せていますが、この先はまだどうなるかはわかりません。そんな中、感染対策を実施したうえで、研修などに参加する機会がありました。

まずは、地元の田んぼで発生しているジャンボタニシ、(スクミリンゴガイ)に関係した地域の研修会です。鴻巣市内でも吹上地区は荒川の堤防近くの田んぼでジャンボタニシが発生しています。地域の環境を保全するために組織している団体が中心になって、水路などにいるジャンボタニシの捕獲やピンク色の卵を水路の水の中に落とすなどの活動を実施しています。私たちの地域でも環境保全をする団体があり、この夏は、ジャンボタニシがたくさんいる水路で、捕獲や卵を落とす作業などもお手伝いしました。

ジャンボタニシを根絶することは難しいというのが現状ですが、個体を捕獲したり、卵を落としたりする活動によって数を減らすことができています。稲刈りが終わったらできるだけ早く田んぼを耕すこともその一つです。田んぼの土の中にもぐっているものを耕耘することで外に出し、冬の寒さで死滅させるという方法です。これは、冬の寒さが厳しいほど効果が高いと言われますが、近年の暖冬傾向は、ジャンボタニシを死滅させるまでにはいかないようです。来年は水路に鯉を放すことも試してみる予定との話もでましたが、いろいろなアイディアを出しながら、地域と行政が一体となって取り組みことが必要のようです。

先週はJA主催の令和3年度の水稲栽培に関する研修もありました。今年は田植えの時期によってお米の出来不出来があった年でもありました。その一番の原因はお盆頃の雨続きの天気です。

米つくりは、田植えをして水の管理を続け、穂が4割ほど出そろう出穂期前後の時期が作柄に大きく影響をしてきます。出穂期の20日前頃になると茎の下部分に穂の赤ちゃんができてきます。この赤ちゃんができたタイミングで追肥をすることで籾の数などが決まってきます。

また、この時の気温もお米の出来を大きく左右する要因です。今年はお盆前後、また9月上旬に雨が続き、気温の低い日が続きました。この時期に出穂期を迎えたお米は、大きく影響をうけてしまったようです。

お天気は、長期予報が出されても、そのまま同じような天気になるとは限りません。近年の天候不順を考えると、田植えのタイミングや稲の種類を変えながら対応をしていくことが必要のようです。

先週、木曜日には熊谷市にある農業大学校で、有機農業の話をする機会がありました。農業大学校には1年制の有機農業コースがあり、毎年10数名の学生さんが有機農業を勉強しています。他にも2年間のコースで、野菜や花き、造園などを学ぶ学生さんが在籍しています。

ここ何年か、有機農業コースの学生さんに向けての話であったり、有機農業コースと2年制の合同教室での講義に呼んでいただくなどしていました。今年は去年に引き続き、合同教室での話となりました。

昨年同様、コロナ感染防止のために大教室と中教室の2か所に学生さんは別れ、ズームを利用したオンラインでの講義という形でした。

あまり有機農業に興味のない学生さんも一緒に講義を受けていることや、別の教室にいる学生さんの様子はわからないなど、戸惑うこともありましたが、ガバレ農場のやっている有機農業のことを中心に話をしてきました。

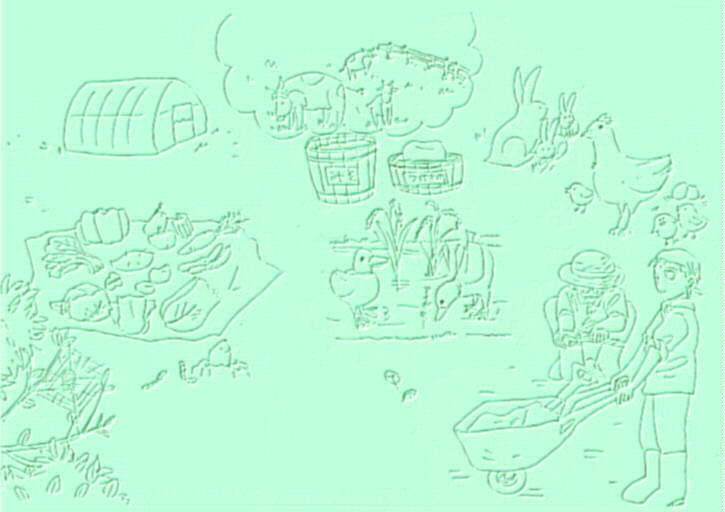

その中で強調したことは、ガバレ農場の有機農業は自然からも、社会から、未来からも搾取をしない農業を目指しているということでした。そのために、鶏を取り入れた循環型のシステムを取り入れていること、地域や食べる人との関係を大切にしていること、田植えや稲刈り、またはウーフを通して、農場の体験をしてもらい、有機農業に触れる機会を作っていることなどをスライドも交えて説明しました。

実のところ、年に一度の講義をすることで、有機農業のあり方を再確認しているところもあります。農業は毎年同じような作業を繰り返しますが、同じタイミングで同じ作業をしていても、その年ごとに作物の出来であったり、虫や雑草の様子も違ってきます。マニュアル通りにできるのであれば工場と同じですが、これが到達点というところがないことが、農業の面白いところでもあります。

コメント