かけだし情報 1272

- gabarehiroba2

- 2022年4月10日

- 読了時間: 3分

畑情報

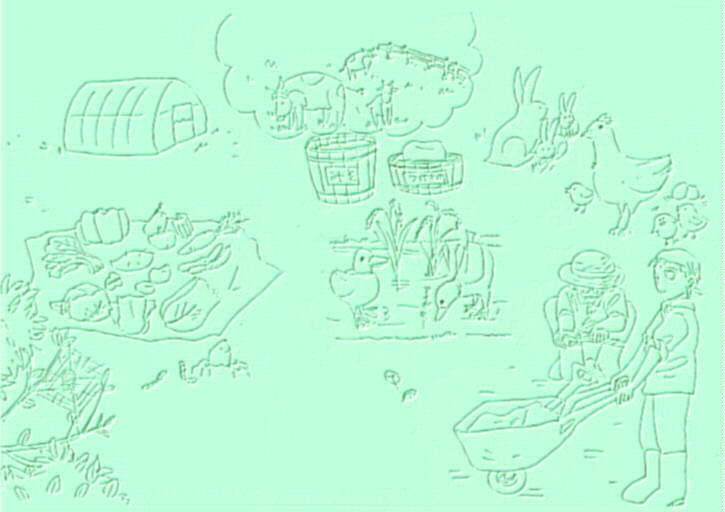

週末は少し肌寒い陽気で、日曜日には雨も降りました。先週、つぼみの膨らみが大きくなった桜は、つぼみの先がピンク色になり、もうすぐ開花しそうです。地域の神社の桜や元荒川沿いの桜は、すでに開花していて、今週中には満開になるかもしれません。コロナの感染が収束しない中、2年続けて桜まつりは中止となりますが、のんびりと散歩しながら桜を眺めるのも良いかもしれません。

荒川の堤防ではアブラナ科の菜の花が満開です。黄色い花は遠くからみると土手全体が盛り上がっているようにみえ、そのうちに咲き始めるであろう桜のピンク色とのコントラストが鮮やかになってきます。

先週の金曜日、ヒヨコが100羽届きました。いつもと同じように岐阜県の後藤孵卵場からのヒヨコです。今年は九州から始まり、関東でも千葉県などで100万羽を超える数の鶏が鳥インフルエンザのために殺処分されるなど、鶏にとってもウイルスの脅威にさらされた冬となりました。

渡り鳥がウイルスを運んできていると言われており、日本からそれぞれの生息地へ帰る5月頃までは注意が必要です。

自然界の鳥たちは今の時期が雛をかえす季節です。

あまり知られていませんが、卵の旬は春です。冬の間は栄養を蓄え、春になったら卵を産み、雛が孵るのが自然の流れです。卵だけではありませんが、今では

一年を通してあらゆる野菜が売られています。卵も年間を通して切れることはありません。でも、旬の時期のものを食べるのが栄養的にも、本来の味を感じる意味でも良いとされています。

鶏を含む家畜の分野でも、動物福祉という概念が普及してきました。前にも書きましたが、EUでは2012年からバタリーと呼ばれるケージ飼いは禁止となっています。ただ、エンリッチドケージといい、従来のバタリーケージより広めにし、鶏たちがある程度動けるようなものは使われているようです。

平飼いの養鶏をしているところでも、鶏一羽に対しての面積が広くとられているかどうかで、生育環境も違ってきます。ガバレの鶏舎はパイプハウスを利用していますが、床の面積はおおよそ30㎡、そこに70~100羽の鶏たちがいます。多くても一坪あたり10羽を基準にしている広さです。この広さは、鶏たちが自由に動き、砂浴びをしたり、地面を掘り返したりできる空間です。時々、平飼いと称して、鶏がほとんど動けないほど詰め込んでいる写真を見ることがありますが、これは動物福祉の観点からすると良いとはなりません。

先週やってきたヒヨコたちは、しばらく暖かい部屋の中で過ごします。鶏舎の中に育雛用の囲いを作り、その一部にはこたつを置いています。春とは言え、まだ夜や明け方は寒い日も多いので、ヒヨコたちが親鶏の羽の下で過ごしているのと同じような環境を整えています。こたつで温めている部屋は90センチ×90センチで、そこから180センチほど先に水場、水場までの途中に餌箱が置いてあります。ヒヨコはお腹がすくとこたつの部屋から飛び出し、餌を食べ、水を飲みます。これを何度も繰り返しますから、足腰がしっかりしてくるのです。

ヒヨコに与えるエサは最初の数日間はくず米です。そこに少しずつ米ぬかや細かく切った野菜の葉っぱなどを入れていきます。成鶏は餌の時間になると鶏舎の入り口にさっとうするのですが、ヒヨコたちはまだ警戒しているため、餌を入れると慌ててこたつ部屋に逃げ込みます。それもあと1週間もすれば餌に駆け寄ってくるようになり、その後1週間ほどで鶏舎全体にヒヨコを放す予定です。

成鶏も少しずつですが、産卵数が増えてきました。うどん屋さんからもらってくる出汁をとったあとの鰹節や、新しく魚のアラをもらえるようなったことも産卵数の回復に貢献してくれていると思います。

コメント